助成制度のご案内

企業向け助成制度

企業が社内人材の育成に取り組む場合の助成制度を紹介します。

主に、研修等の受講費用や研修受講のため職場を離れている間の人件費等に対する助成を受けることができます。

主に、研修等の受講費用や研修受講のため職場を離れている間の人件費等に対する助成を受けることができます。

1.人材開発支援助成金(厚生労働省)

○このような場合に対象になります

- 企業が従業員を対象に、業務に関連した専門的知識や技術の習得などの能力開発に取り組む場合

<例>未経験従業員の教育、社内のDX責任者の育成、新規事業立ち上げのキーマンの育成

- 従業員が自ら進んで能力開発に取り組む機会を確保できるよう、企業が新しく制度を導入した場合

<例>訓練受講を理由に取得できる有給休暇制度(短期・長期)

○これらの経費が助成されます

<例> ※コースによって対象となる経費や助成率は異なります

- 企業内でのOJTの実施や公的職業訓練施設へ従業員を派遣した場合の経費の一部

- 対象となる従業員が能力開発に取り組む期間の賃金の一部

- 従業員が自ら進んで能力開発に取り組む機会を確保するための制度導入への助成

○企業の取組内容やテーマにより様々なコースがあります

(1)人材育成支援コース

企業が従業員を対象に、以下のいずれかの訓練を実施する場合に活用できます。

| ① 人材育成訓練 | 業務に関連した知識・技能を習得するためのOFF-JTによる10時間以上の訓練 |

|---|---|

| ② 認定実習併用職業訓練 | 新卒者等を対象とした、OJTとOFF-JTを組み合わせた6か月以上の訓練 |

| ③ 有期実習型訓練 | 正社員経験が少ない、いわゆる非正規雇用の従業員の正社員化を目指して実施する、 OJTとOFF-JTを組み合わせた2か月以上の訓練 |

※定義

・OFF-JT(OFF the Job Training)

:企業の事業活動と区別して業務遂行の過程外で行われる訓練

・OJT(On the Job Training)

:的確な指導者の指導の下、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練

(2)教育訓練休暇等付与コース

従業員が自発的に能力開発に取り組む機会を確保するために、企業が以下のいずれかの制度を導入して実際に適用した場合に活用できます。

| ① 教育休暇訓練制度 | 3年間で5日以上取得可能な有給の教育訓練休暇制度 |

|---|---|

| ② 長期教育訓練休暇制度 | 30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度 |

| ③ 教育訓練短時間勤務等制度 | 30回以上の労働時間の短縮と時間外労働を免除し、教育訓練のために働く時間を柔軟に調整可能とする制度 |

(3)人への投資促進コース【令和8年度までの期間限定助成】

企業が従業員を対象に、以下のいずれかの対応を行った場合に活用できます。

| <1.デジタル人材・高度人材の育成> | |

|---|---|

| ① 高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練 | DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する高度デジタル人材の育成のための訓練や、海外を含む大学院での訓練を実施した場合。 資格取得費用も対象となります。 |

| ② 情報技術分野認定実習 併用職業訓練 |

IT分野未経験者の即戦力化のために、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を実施した場合。 資格取得費用も対象となります。 |

| <2.労働者の自発的な能力開発の促進> | |

| ③ 長期教育訓練休暇等制度 | 働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度(労働時間の短縮と時間外労働の免除)を導入した場合 |

| ④ 自発的職業能力開発訓練 | 労働者が自発的に受講した訓練費用を企業が負担した場合 |

| <3.柔軟な訓練形態の助成対象化> | |

| ⑤ 定額制訓練 | 社員の多様な訓練の選択・実施を可能とするために、企業が「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する場合 |

(4)事業展開等リスキリング支援コース

企業が新規事業の立ち上げやDX・GXを進める際に、新たな分野で必要となる知識や技術を身に付けるため、企業が従業員を対象に訓練(※)を実施した場合に活用できます。

※訓練は以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。

① 訓練時間数が10時間以上

② OFF-JTであること

③ 職務に関連した訓練で、以下のどちらかに該当すること

ⅰ.企業が新規事業の立ち上げに際し、新たな分野で必要となる専門知識・技能を身に付けさせるための訓練

ⅱ.事業展開は行わないが、企業内のDX化やGX化を進めるにあたり、関連する業務を行う上で必要となる専門的な知識・技術を身に付けさせるための訓練

(5)建設労働者認定訓練コース

建設事業主が、以下のいずれかの対応を行った場合に活用できます。

| ① 費用助成 | 中小建設事業主が、都道府県から支援を受けて認定職業訓練(※)を実施した場合。 |

|---|---|

| ② 賃金助成 | 中小建設事業主が、雇用する建設労働者に有給で認定職業訓練(※)を受講させ、 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けた場合。 |

※ 厚生労働省が別に定める建設関連のものに限る

(6)建設労働者技能実習コース

建設事業主が、従業員(建設労働者)に有給で技能実習(※)を受講させた場合。

※ 厚生労働省が別に定める建設関連のものに限る

○ご利用に際しての注意点

・事前に実施計画を作成し、訓練開始日や制度導入・適用期間の1ヶ月前までに窓口へ提出する必要があります。

・詳しい内容・手続きは次の問合せ先へ。

○問合わせ先

- 各コースの詳細内容・申請方法については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

(1)~(4)厚生労働省 人材開発支援助成金(5)~(6)厚生労働省 建設事業主等に対する助成金

- 利用に関する相談・手続については、岐阜労働局の助成金センターへお問合せください。

岐阜労働局 職業安定部 職業対策課 助成金センター

TEL:058-263-5650

2.キャリアアップ助成金(厚生労働省)

○このような事業主が対象になります

- 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善する取組を実施した事業主が対象となります。

○企業の取組内容により様々なコースがあります

(1)正社員化コース

非正規雇用労働者を転換規定に基づき正社員に転換した場合に助成します。

(2)障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正社員等に転換した場合に助成します。

(3)賃金規定等共通化コース

非正規雇用労働者の基本給に関する賃金規定を改定し、3%以上増額した場合に助成します。

(4)賃金規定等共通化コース

非正規雇用労働者と正社員との共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

(5)賞与・退職金制度導入コース

非正規雇用労働者を対象に、賞与・退職金制度を新たに導入し、支給または積立てを行った場合に助成します。

(6)社会保険適用時処遇改善コース【令和8年3月31日まで】

短時間労働者を対象に、以下のいずれかの取り組みをした場合に助成します。

| ① 手当等支給メニュー | 新たに社会保険に加入した際に、賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ)を行った場合 |

|---|---|

| ② 労働時間延長メニュー | 週の所定労働時間を4時間以上延長するなどにより、社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合 |

| ③ 併用メニュー | 社会保険加入後、1年目に①を、2年目に②の取組を行った場合 |

(7)短時間労働者労働時間延長支援コース【令和7年7月新設】

・短時間労働者に新たに社会保険を適用させるとともに、労働時間延長等の取り組みによって収入増加させる取り組みを行った事業主に助成します。

・複数年かけて週の所定労働時間の延長等に取り組み、社会保険に加入する場合も対象となります。

※「(6)社会保険適用時処遇改善コース②③」を利用していたが、同時に「短時間労働者労働時間延長支援コース」の要件を満たしている場合は、「短時間労働者労働時間延長支援コース」での申請が可能となります。

○ご利用に際しての注意点

・キャリアアップ助成金の活用にあたっては、各コースの前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要です。

○キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金を申請する場合の手続きの簡素化について

・人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に対象労働者を正社員化し、キャリアアップ助成金の正社員化コースを申請する予定の事業主は、人材開発支援助成金における「訓練実施計画届」の作成・提出をもって、キャリアアップ助成金(正社員化コース)における「キャリアアップ計画」とみなすことができます。

※令和5年度以降に「職業訓練計画届」を作成・提出する場合に限ります。

※訓練修了者が正社員化された場合のみの取り扱いとなります。

訓練対象者以外が正社員化する場合は、通常のキャリアアップ計画書の提出が必要です。

訓練対象者以外が正社員化する場合は、通常のキャリアアップ計画書の提出が必要です。

○問合せ先

- 各コースの詳細内容・申請方法については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

- 利用に関する相談・手続については、岐阜労働局の助成金センターへお問合せください。

岐阜労働局 職業安定部 職業対策課 助成金センター

TEL:058-263-5650

3.障害者能力開発助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)

○このような場合に対象になります

- 障害者の従業員を対象に、業務上で必要な技能を向上できるよう、企業が継続的に教育訓練を実施するための施設の設置や整備、運営、更新等を行う場合

- 企業が障害者の従業員を対象に、能力開発訓練を行う場合

○問合せ先

- 制度の詳細・申請方法については、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページを参照ください。

- 利用に関する相談・手続については、岐阜支部高齢・障害者業務課へお問合せ下さい。

独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 高齢・障害者業務課

TEL:058-265-5823

4.その他の助成制度

○このような場合に対象になります

- その他、県内市町村、関係団体、研修実施機関等が独自に実施する助成制度を紹介します(企業と個人が対象になる制度と、企業のみが対象になる制度がありますので、詳細はリンク先及び助成制度の実施主体のホームページを確認してください)。

○ソフトピアジャパンが実施する研修に対する助成

- 詳細、申請方法については、ソフトピアジャパンホームページをご参照ください。

○テクノプラものづくり支援センターが実施する研修に対する助成

- 詳細、申請方法については、テクノプラザものづくり支援センターホームページをご参照ください。

○下呂市生産性向上人材育成支援事業補助金

- 下呂市では、中小企業者等の経営基盤の強化と市内産業の振興を図ることを目的に、従業員・経営者に対して行う労働生産性の向上のための外部研修会への参加費用のうち、中小企業者等が負担する経費の一部を補助しています。

- 詳細、申請方法については、下呂市ホームページをご参照ください。

個人向け助成制度

企業内人材育成とは別に、個人が自らのスキルを高め、キャリアを形成するための助成制度を紹介します。

主に、リスキリングに取り組む際の研修等の受講費用に対して助成を受けることができます。

主に、リスキリングに取り組む際の研修等の受講費用に対して助成を受けることができます。

1.求職者支援制度(厚生労働省)

○このような制度です

- 再就職、転職、スキルアップを目指す方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講し、より安定した就職を目指すことができる制度です。

- 離職して雇用保険を受給できない方や、現在働いていて収入が一定額以下の方などが、給付金を活用しながら訓練を受講できます。

- 職業訓練については、給付金の支給要件を満たさない場合であっても受講できます。

○対象となる方

(1)生活支援の給付金(月額10万円)を受けながら無料(※)の職業訓練を受講できる方

| 離職者の方 |

・雇用保険の適用が無かった離職者の方

・フリーランス・自営業を廃業した方

・雇用保険の受給が終了した方 等

|

|---|---|

| 在職者の方 |

・一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方 等

|

(2)無料(※)の訓練のみ受講できる方(給付金は支給対象外)

| 離職者の方 |

・親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方 等

(例:親と同居している学卒未就職の方など)

|

|---|---|

| 在職者の方 |

・働いていて一定の収入のある方 等

(例:フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など)

|

○制度を活用するための主な要件

制度を活用するには、それぞれの要件をすべて満たす必要があります(以下は各要件の一例)。

詳細は、お住まいを管轄するハローワークへお問合せください。

詳細は、お住まいを管轄するハローワークへお問合せください。

| 訓練受講の要件 |

・ハローワークに求職の申込みをしていること

・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと(※)

・労働の意思と能力があること

・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

等々

|

|---|---|

| 在職者の方 |

・本人収入が月8万円以下

・世帯全体の収入が月30万円以下

・世帯全体の金融試算が300万円以下

等々

|

※雇用保険受給資格者であっても、訓練を受講できる可能性があります。(ただし、給付金は支給対象外。)

○給付金の支給額

訓練を受講している期間について、1か月ごとに職業訓練受講給付金(※)が支給されます。

※職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当。

※それぞれに支給要件があります。

※職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当。

※それぞれに支給要件があります。

| 職業訓練受講手当 | 月10万円 |

|---|---|

| 通所手当 | 訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額 (月上限42,500円) |

| 寄宿手当 | 月10,700円 |

○ご利用に際しての注意点

- 「求職者支援制度」は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。

- そのため、やむを得ない理由(※)を除いて一度でも訓練を欠席(遅刻・結果・早退を含む)したり、ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、給付金は支給されません。

○具体的な無料の職業訓練はこちらから

岐阜県内で受講可能な職業訓練は、トップページの研修・講座検索「就職活動中の方」より検索できます。

県外又はオンラインで受講可能な訓練は、ハローワークインターネットサービスで検索できます。

(全国の訓練コースを、都道府県、分野、募集期間、訓練期間ごとに検索できます)

県外又はオンラインで受講可能な訓練は、ハローワークインターネットサービスで検索できます。

(全国の訓練コースを、都道府県、分野、募集期間、訓練期間ごとに検索できます)

○リ・スキリング等教育訓練支援融資

- スキルアップ等を目指す方々を支援するため、「教育訓練費用」と「教育訓練期間中の生活費」を融資する制度です。詳細については、厚生労働省ホームページを参照ください。

○問合わせ先

- 制度の詳細については、厚生労働省ホームページを参照ください。

- 訓練の受講や給付金の受給に関する相談・手続については、お住まいを管轄するハローワークへお問合せください。

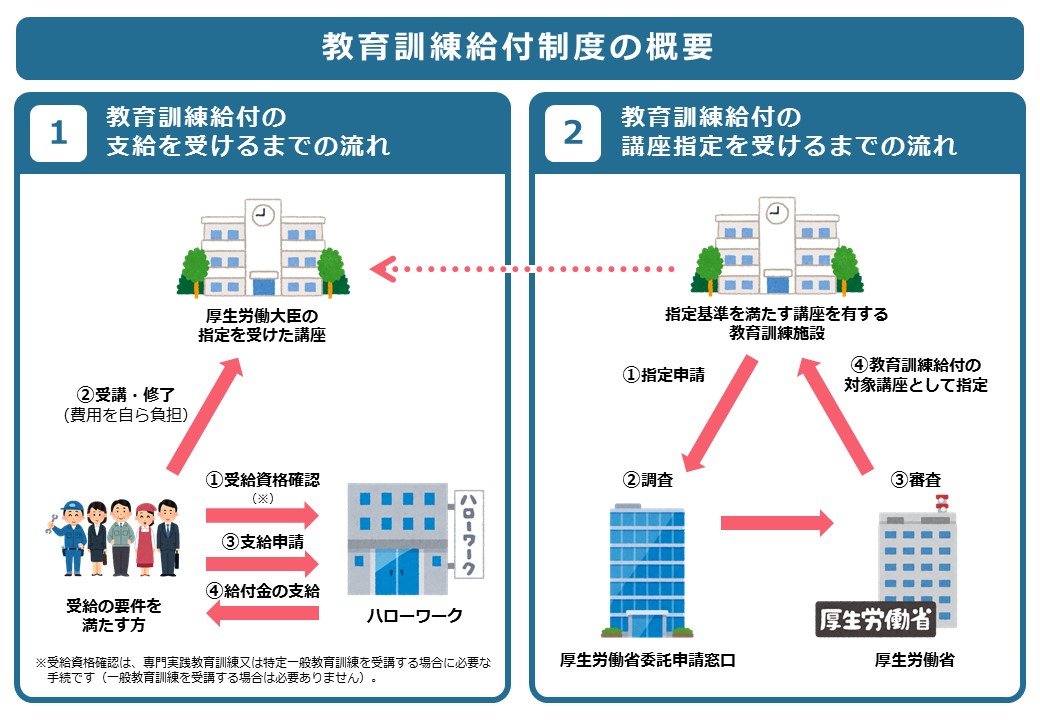

2.教育訓練給付金(厚生労働省)

○教育訓練給付金とは

働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。

3.その他の助成制度

○このような場合に対象となります

その他、県内市町村、関係団体、研修実施機関等が独自に実施する助成制度を紹介します(企業と個人が対象になる制度と、企業のみが対象になる制度がありますので、詳細はリンク先及び助成制度の実施主体のホームページを確認してください)。

○ソフトピアジャパンが実施する研修に対する助成

- 詳細、申請方法については、ソフトピアジャパンホームページをご参照ください。

○テクノプラものづくり支援センターが実施する研修に対する助成

- 詳細、申請方法については、テクノプラザものづくり支援センターホームページをご参照ください。